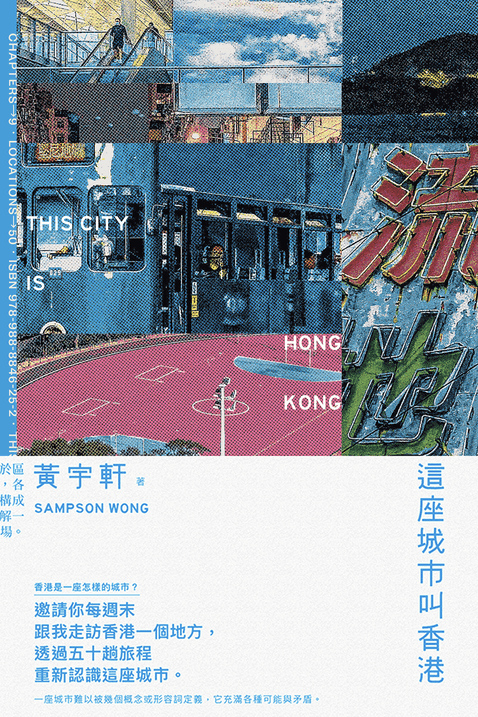

「香港是一座怎樣的城市?」

香港多元、混雜,無法以三言兩語定義。

談起香港,很多人想起旅遊宣傳片中的山頂夜景、摩天大樓勾勒的天際線。然而,離開維港兩岸,香港依舊有趣,繼續「好靚」──既有新界與邊緣地帶,訴說著未必被大眾認知的邊境日常、有鬧市中各幢具有特色的大廈,匯聚各種文化的空間,也有充滿文化脈絡的街道,以小店連繫了整個社區……這些種種構成了我們生活的城市。

就算在這座城市土生土長、生活多年,每個人也會因各自生活體驗,對這道問題有著不同的答案。

這一次,邀請你透過這五十趟旅程,重新認識這座城市,或者我們也有屬於自己的一個答案

──香港真的好_______。

「城市之於人的意義,不在於抽象的總體概念,而是在於那些真實讓人們生活開展、盛載喜怒哀樂的地方,它可以是一個區、一個公園、一個商場,也可以是一片田、一間學校、一卡車廂。」──黃宇軒

書僮摘要

《這座城市叫香港》以一年 52 週、每週一個地方為框架,透過漫步、觀察與地方書寫,重新把香港還原為由無數「可被感知的日常」組成的城市。作者從扶手電梯到天星小輪、從坪輋農地到鴨脷洲大橋、從大澳棚屋到坪洲島民生活,以細膩筆觸捕捉城市的氣味、聲音與被忽略的痕跡。

地方不只承載個體的生活,同時也折射宏觀的政策、歷史與社會變遷;而當人與地方互動時,凡走過必留下痕跡。地方的獨特性,正是由這些痕跡累積而成。觀察這些痕跡是一種理解香港的新方法:不是以政治事件或宏大敘事,而是以微觀的地方觀察為切入點。例如:細看合和中心的子彈電梯、富德樓的多元與眾聲喧嘩、重慶大厦雜亂中的和諧、上水的邊境匯集,他其實在觀察和思考這城市是如何由人們的生活所塑造。

城市的意義從不是抽象的,而是由我們真實在乎的地方組成。地方讓文化滋長,也促成人與人的連結。

貫徹作者的「散步學」方法,此作把人人每天走過卻未必留心細看的香港重新點亮。城市研究往往強調規劃、制度與資本,但作者讓讀者回歸以最基本的體感去認識此城。而且也可能只有這樣做,才可以在洶湧的主旋律和潮流中,找到適合自己的節奏,尋獲那快被淹沒的城市瑰寶。